Queridos amigos e leitores do “Onde Habita”

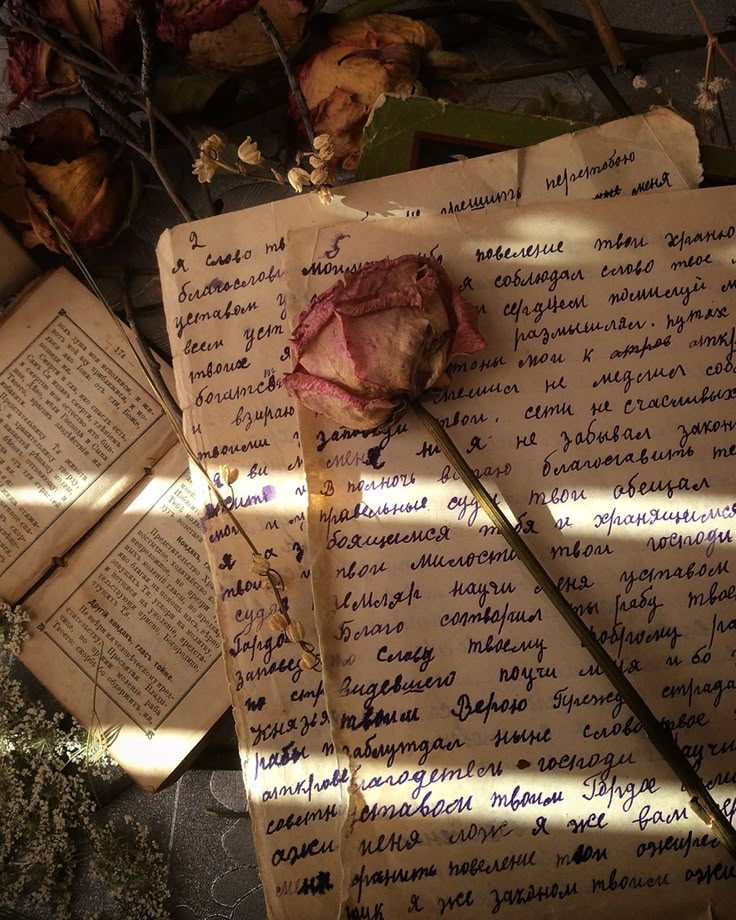

Essa é uma carta de despedida.

Com a entrada do outono, tomei uma decisão importante que há muito tempo venho tomando coragem para tomar: vou me retirar e me recolher durante seis meses para a escrita do meu livro.

O outono, ou direção oeste – como chamamos do xamanismo – é a morada tradicional da Ursa dentro da Roda da Cura. As suas respostas provêm da caverna escura da Ursa, da capacidade de exercer a interiorização e a introspecção que fazem parte da energia mais receptiva.

Para compreender melhor o Oeste, o lugar de olhar para dentro, precisamos compreender primeiro a nossa verdadeira natureza. A menos que estejamos em estreito contato com os seres nossos parentes – o Povo-em-Pé, o Povo de Pedra, as Criaturas, a Mãe Terra, o Pai Céu, o Avô Sol, a Avó Lua, os Quatro espíritos Chefes (ar, terra, água e fogo), os Rastejadores e todas as demais formas de vida, desde o átomo até a Grande Nação das estrelas – sentiremos que todas as respostas vivem fora de nós. Quando entendermos que o espírito de todas as outras formas de vida vivem dentro de nossos corpos, começaremos a compreender que podemos olhar para dentro, em busca de todas as respostas. As nossas células, dentro de nossos corpos terrenos, guardam a memória de tudo que já aconteceu. As respostas estão contidas no potencial de conhecimento de nosso espírito.

Minha jornada pela Caminho Vermelho tem sido uma caminhada frágil e difícil. Quem me conhece sabe o quanto tenho dificuldade de estar viva. Honro e agradeço minha existência. Mas não é fácil para mim. Esse ano faço 52 anos e sinto que escrever sobre minhas memórias, significa ressignificar o que foi experimentado até aqui.

Mas para isso, vou precisar cortar todas as inúmeras distrações que me tiram desse caminho. E tenho sentido ao longo dos últimos meses que as redes sociais me sugam uma enorme e potente energia. Tempos estranhos os nossos que usamos nosso precioso tempo observando a vida e os costumes dos outros.

Agradeço imensamente a todos que me acompanham e me ajudam tanto no ofício de escrever e seguir tentando traduzir o mundo.

Mas para escrever um livro de memórias, é preciso força e coragem.

Principalmente quando há traumas que precisam ser enfrentados e ressignificados.

A jornada começa agora.

Espero que em seis meses eu tenha conseguido mergulhar fundo o suficiente para trazer de dentro de mim tudo aquilo que precisa sair.

Peço a benção do Grande Espírito, do Grande Mistério, dos meus mentores espirituais e todos os seres invisíveis. Que eles possam me ajudar e me acompanhar no labirinto das minhas lembranças.

Rezo para que ao retornar, eu possa trazer algo precioso para o mundo.

Afinal, esse é o meu maior propósito de vida: escrever para traduzir o invisível.

Um abraço apertado em cada um que me lê.

O amor e a gratidão que sinto por vocês é maior do que posso explicar.

Até a primavera

Com amor,

Tatiana – Mulher Névoa Cintilante do Clã dos Cervos