Chico,

Não me olha com essa carinha não, pelo amor de Deus.

Eu sei que você não aguenta mais ficar preso nesse apartamento. Eu também não. Estamos presos entre paredes, presos às regras do condomínio, presos a um sistema, encarcerados num lugar que não nos cabe mais.

É duro quando o lugar onde estamos fica pequeno para o tamanho que nos transformamos.

Mas a verdade, é que desde que você chegou, a gente vem se expandindo juntos, de uma forma descomunal.

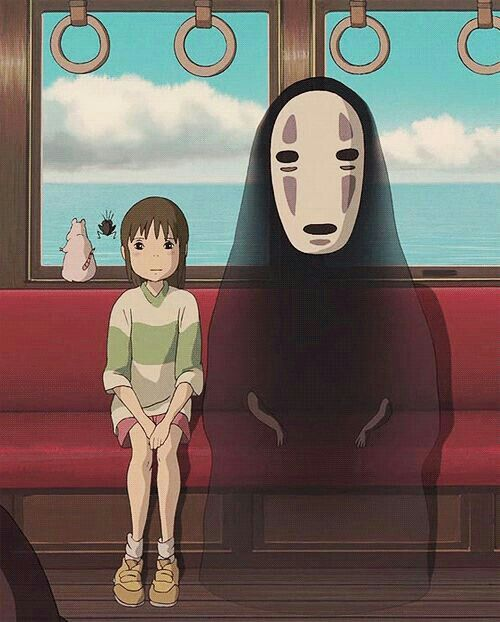

Você é o meu amigo. Meu guardião. Meu companheiro de todas as horas. Meu dengo. E desde que você chegou que eu venho sonhando um quintal com estrelas para você. Um quintal com terra batida, minhoca, florzinha. Galho, folha seca, árvore. Imagina a gente acordar entre árvores, meu caro amigo!

Eu sonho esse lugar para você, mas na verdade ele fala de um desejo muito profundo e antigo meu, de voltar a terra e a tudo que ela significa para mim. Há anos venho estado anestesiada pela vida. Pelas situações, pela falta de oportunidade, por essa cidade cinza que sem perceber vai nos enterrando.

Mas agora meu Rei, agora falta pouco.

Estamos, você e eu, contando os dias no calendário para gente se mudar para casinha da mata.

A casa tão sonhada. Ela parece uma casinha de bruxa, escondidinha no meio de muitas árvores. Um lugar mágico que finalmente encontramos. Ou foi ela que nos achou. Eu sempre achei que o que eu buscava também estava à minha procura, e essa casa é prova disso.

A verdade é que algo está em profunda transmutação aqui dentro de mim.

Não sei se pela proximidade desse reencontro com a natureza. Não sei se pelo fato d’eu, pela primeira vez em muitos anos, sentir que estarei num lugar de silêncio, grilos, sapos coaxando, vento ventando, joaninhas me reencontrando.

Sinto que minha potência como ser humano se transforma completamente num lugar assim. E isso realmente pode significar uma mudança radical de vida.

Bom, para você vai ser um paraíso. Uma liberdade nunca experimentada. Uma expansão tão grande que eu espero que o seu coração aguente.

Quero estar ao seu lado quando avistarmos o primeiro vagalume. Quando encontrarmos o lugar ideal para a nossa fogueira. E a nossa horta, claro. Com tomates, cenouras, rúculas e manjericão. Tô sonhando com o nosso primeiro banho de chuva. E a nossa primeira tarde preguiçosa na varanda. Num dia bem delicioso de verão. E mosquitos.

É Chicote, não só de alegrias e glamour viveremos.

No Muriqui tem muito mosquito. Insetos. Bichos. Pode escrever que lá vai ter aranha armadeira, vai ter jararaca, vai ter escuridão.

Mas eu não tenho medo de nada se você estiver comigo.

Então meu Caramelo, fica tranquilo que falta pouco. Em menos de uma semana, a gente vai estar uivando para lua. Eu e você. Espera só para ver.